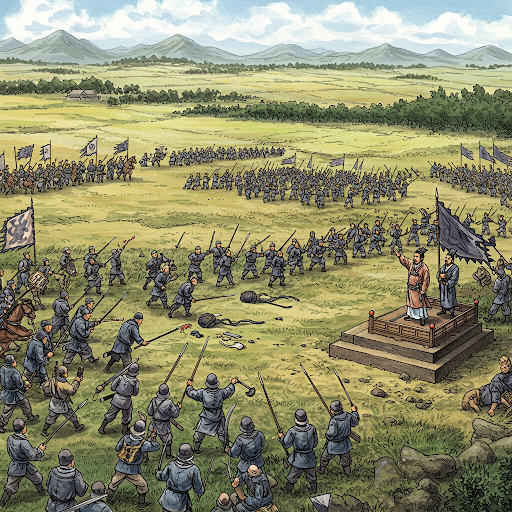

建興十二年(西暦234年)、蜀漢の丞相・諸葛亮は、五度目となる魏への北伐を決行する。彼の生涯において最後の遠征となったこの戦いは、後世「五丈原の戦い」として知られ、三国時代最大の名勝負の一つとして歴史に刻まれた。

戦果としては決して成功とは言えなかったものの、この北伐は諸葛亮の軍略・政治・思想が凝縮された一大事業であり、彼の死と共にその志は一つの終焉を迎える。本稿では、この第五次北伐の背景、戦況、人物、戦略、そして諸葛亮の最期に至るまでを、史実に基づいて詳細に描き出す。

一、再び掲げられた「興漢」の旗

第五次北伐に至るまでに、諸葛亮はすでに四度魏への侵攻を試みていた。だが、いずれも決定的な勝利を得られず、魏との膠着状態が続いていた。中でも第四次北伐(建興十一年)は、戦闘自体は少なかったものの、司馬懿との睨み合いと補給戦で終始し、蜀軍は大きな成果を挙げられなかった。

それでもなお、諸葛亮はあきらめなかった。第五次北伐に臨む彼の心中には、いくつもの思惑があった。まず第一に、東の呉が魏への攻撃を画策しており、呉蜀連携による同時挟撃の可能性があったこと。第二に、蜀国内の士気と忠誠心を維持するためにも、漢の中興という大義名分を掲げ続ける必要があったことである。

諸葛亮はこの戦にあたり、徹底した兵站体制を準備した。自ら作成した「出師表」を劉禅に奉呈し、軍権を一任されると共に、第五次北伐への決意を強く表明する。そして、漢中から出撃し、最終的には渭水の南岸に位置する五丈原に布陣することとなる。

二、五丈原の戦略的意味

五丈原とは、現在の陝西省宝鶏市鳳翔区の西南に位置する台地で、渭水の南岸にあたる。この地は高台に位置しており、守備にも補給にも適していた。諸葛亮はここに本営を構え、長期戦を前提とした屯田制を導入し、兵士に農耕を行わせて糧秣を現地で調達させた。

一方、魏は蜀軍の進出を受けて、司馬懿を大都督として迎撃に当たらせた。司馬懿は非常に慎重な将で、蜀軍の挑発には応じず、自軍を渭水の北岸に布陣させて徹底的に守勢をとった。

これにより、五丈原では両軍が渭水を挟んでにらみ合うという、いわゆる**「無戦の戦い」**が始まることとなる。両者の陣営間では矢の応酬や小競り合いはあったものの、決定的な戦闘は起きなかった。

三、名将たちの動き

第五次北伐には、蜀・魏双方の錚々たる将軍たちが参加していた。

【蜀の主な武将】

諸葛亮、姜維、王平、呉懿、呉班、張翼、費禕、楊儀、張嶷、鄧芝 など

【魏の主な武将】

司馬懿、郭淮、費曜、孫礼、戴陵 など

特に蜀軍では、若き姜維がすでに頭角を現し始めており、王平や張嶷ら老練の将とともに最前線を支えた。諸葛亮は彼らを巧みに配置し、数度にわたって魏軍に奇襲を仕掛けたが、司馬懿は徹底して応戦を避けた。

蜀軍内部では、長期にわたる戦役による疲労や士気の低下も見られたが、諸葛亮は律儀で厳格な軍律と冷静な采配で秩序を保っていた。自ら兵士と同じ粗食に甘んじ、夜を徹して文書に目を通す姿は、兵士たちの心を強く打ったと伝えられる。

四、挑発と静観――諸葛亮と司馬懿の心理戦

この戦いの最大の見どころは、諸葛亮と司馬懿の知略対決である。蜀軍は何度も魏軍を誘い出すために挑発を仕掛けたが、司馬懿はそれをすべて無視した。特に有名なのが、諸葛亮が婦人用の衣服を司馬懿に贈って「女のように臆病だ」と侮辱したという逸話である。

もちろんこれは『三国志演義』の脚色である可能性が高いが、史実においても諸葛亮が司馬懿に再三出撃を促す書状を送った記録があり、彼のいら立ちは相当なものであった。

一方、司馬懿は「蜀軍は兵糧が尽きるのを待てばよい」と語り、最後まで本格的な出撃を避けた。これは彼の慎重な性格の現れであり、また魏の中枢からの命令でもあった。

五、病と死――五丈原に消えた天才

五丈原での膠着が数ヶ月に及ぶ中、諸葛亮は次第に病に伏すようになる。かねてより病弱であった彼は、過労と緊張の連続で体調を崩していたとされる。

そしてある夜、陣中でついにその生涯を終える。享年五十四。諸葛亮は臨終の直前、後事を費禕と姜維に託し、蜀軍の撤退方法や将来の国政についても細かく指示を残した。彼の死は厳重に秘匿され、軍全体にはしばらく公表されなかった。

ここで語り継がれるのが、「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という逸話である。諸葛亮の死を知らぬ司馬懿が、蜀軍の撤退を見て追撃しようとしたものの、かえって伏兵を恐れて退いたという話である。史実の裏付けは薄いが、諸葛亮の威光を象徴する逸話として有名である。

六、北伐の終焉と遺されたもの

諸葛亮の死によって、第五次北伐は終結し、蜀軍は漢中へと撤退した。この撤退戦は極めて秩序だったもので、敵に付け入る隙を与えなかったという。撤退を指揮したのは王平や楊儀らであり、彼らの冷静な判断が蜀軍を救った。

以後、蜀は数年間にわたり北伐を控え、国内の立て直しに専念することとなる。だが、諸葛亮の遺志は若き姜維に受け継がれ、後に彼が再び北伐を再開することになる。

第五次北伐は、結果として魏を打倒することはできなかったが、政治的・軍事的意義は小さくない。まず、魏に対して常に圧力をかけ続けたことにより、魏の南西方面における防衛力を分散させる効果があった。また、蜀内部では丞相への忠誠心が高まり、国内統治が安定した。さらに、呉との同盟関係の維持にも寄与している。

七、結語――理想と現実のはざまで

諸葛亮の北伐は、現実的には困難な戦いであった。蜀は魏に比して国力に劣り、長期戦となればなるほど不利となる。それでもなお彼が北伐を繰り返したのは、単なる戦術的勝利を求めたのではなく、**「漢の復興」**という理想を捨てなかったからである。

五丈原での最期は、その理想のために命を燃やし尽くした知将の象徴であり、現代においてもなお多くの人々の心を打つ。敗れてなお美しい、そんな戦いが歴史にはある。

その戦いの名は――第五次北伐。

そして、散り際の英雄の名は――諸葛亮、字は孔明。

コメント